|

| |

|

|

|

Impacto de los proyectos del Instituto

Determinación de las propiedades dinámicas del suelo por medio de sistemas neurodifusos

Silvia R García

Un problema relevante sobre los sistemas geotécnicos (formaciones de suelo y/o roca, naturales o artificiales, donde se desplantan estructuras desarrolladas para el bienestar humano) consiste en anticipar el comportamiento de los materiales ante diversas perturbaciones tanto estáticas como dinámicas. En estas anticipaciones el juicio de los expertos y las aproximaciones empíricas de diseño juegan un papel muy importante. Los modelos de cómputo aproximado han permitido aprovechar el conocimiento heurístico y el cómputo masivo para la solución exitosa de este problema.

Los sistemas geotécnicos comúnmente se describen con relaciones empíricas que permiten estimar propiedades ingenieriles y definir parámetros de diseño necesarios en el análisis de las estructuras que se localizarán en ellos. Sin embargo, la no linealidad, la complejidad de comportamientos, la nula posibilidad de medir algunas variables de estado y la condición simultánea de abundancia y escasez de datos (extensas bases de datos describen un parámetro pero es nula la posibilidad de medir otros importantes factores), hacen que estas estimaciones resulten poco eficaces cuando el objetivo de los modelos es profundizar el conocimiento sobre como se comportan los sistemas geotécnicos.

En la Coordinación de Geotecnia se están aplicando técnicas tales como redes neuronales (RN), lógica difusa (LD) y programación evolutiva (PE), para generar modelos de análisis que permitan aumentar este conocimiento mediante el análisis de información con herramientas de inteligencia artificial y modelado numérico multidimensional. A través de la exploración de estas nuevas metodologías se pretende establecer un marco teórico consistente que mejore la comprensión de los elementos que constituyen las cuestiones geotécnicas y sísmicas, fomentando la investigación multidisciplinaria y el desarrollo tecnológico.

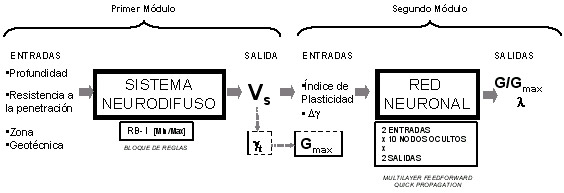

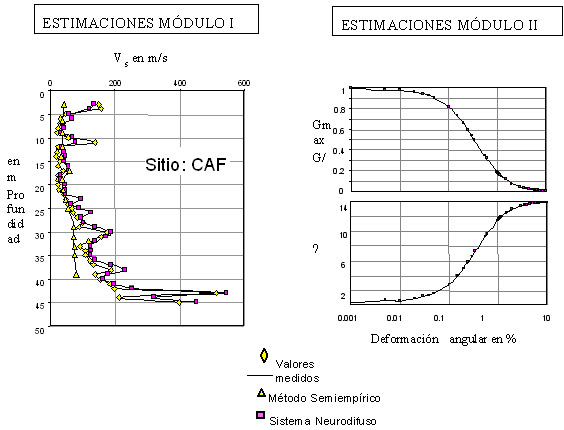

Un ejemplo de la aplicación de estas nuevas tecnologías es el estudio sobre el comportamiento dinámico de las arcillas de la ciudad de México basado en la gran cantidad de datos acumulados sobre pruebas de penetrómetro de cono (CPT). A partir de los resultados de pruebas CPT registrados en todo el valle, se desarrolló un sistema neurodifuso que permite estimar el valor de la velocidad de ondas de corte (Vs) y posteriormente, con una red neuronal, obtener el módulo de rigidez dinámico y el amortiguamiento en función de la deformación angular (G/Gmax vs ??y ? vs ?). De esta manera, es posible establecer parámetros geotécnicos de gran utilidad en la práctica ingenieril. En la figura se muestran los resultados obtenidos para el sitio Central de Abasto Frigorífico (CAF).

A la fecha, la aportación principal del estudio consiste en un software, cuya aplicación en módulos permite al ingeniero la caracterización dinámica de un depósito de suelo a partir de parámetros económicos y de fácil obtención (resistencia a la penetración del cono y el índice de plasticidad). Este sistema fue desarrollado para el estudio de sitios del valle de México, pero su aplicación a otras localidades es posible actualizando la base de datos.

El trabajo ha sido desarrollado como parte de la tesis de doctorado de la maestra Silvia R García, y colaboran en el mismo grupo de investigación el doctor José Luis Rangel, y los maestros Gloria Echeverri, Neftalí Sarmiento, Sergio Martínez, Eduardo Botero y Xavier Vera, bajo la dirección del doctor Miguel P Romo.

a)Esquema de operación

o

Figura. Sistema neurodifuso para la caracterización dinámica de un depósito de suelo

Efectos de sitio en las ciudades de Acatlán y Tehuacán, Puebla.

El caso del sismo de Tehuacán del 15 de junio de 1999Daniel Vega Rocha

El 15 de junio de 1999 ocurrió un temblor de magnitud 7.0 en escala de Richter, con epicentro ubicado a 20 km al suroeste de la ciudad de Tehuacán, Puebla. Este sismo afectó a las ciudades de San Mateo Ozolco, Acatlán de Osorio y Tehuacán en dicha entidad; los daños más relevantes ocurrieron en hospitales, escuelas, viviendas y monumentos históricos.

Con el propósito de conocer los efectos de sitio en ciudades con suelos de características diferentes, se estudió la influencia de este fenómeno en los daños presentados en Acatlán y Tehuacán por dicho sismo.

Acatlán se ubica en una zona de suelos arenosos depositados sobre rocas metamórficas. Tehuacán está sobre una capa de depósitos aluviales, cuya profundidad es variable y puede alcanzar hasta 15 m, constituida principalmente por limos, estratos de arena, grava y conglomerados con una considerable cantidad de finos; subyaciendo estos depósitos, se encuentran horizontes de calizas con travertino de estructura cavernosa, cuyos espesores rebasan los 100 m y están caracterizados por su alta porosidad y por definir formaciones acuíferas.

Para cuantificar el efecto de sitio en cada ciudad, se investigaron aspectos físicos de la geología local, se obtuvo información de la distribución de los daños ocasionados por el sismo y se realizaron mediciones de vibración ambiental en varios puntos de la zona urbana. El análisis de los registros de vibración ambiental se hizo aplicando la técnica de Nakamura, que consiste en calcular el cociente o razón espectral de uno o más componentes horizontales del movimiento entre el correspondiente componente vertical, por lo que también se le conoce como técnica de Razón espectral horizontal entre vertical (REHV). A partir de las funciones de transferencia empíricas obtenidas con la técnica de Nakamura, se determinó el valor máximo del cociente espectral y el valor de su frecuencia correspondiente; el primero indica la amplificación relativa máxima, y el segundo permite determinar el periodo dominante del suelo en el sitio donde se obtuvo el registro.

Cabe resaltar que, en el caso de Acatlán, las construcciones ubicadas en zonas de terreno blando fueron más afectadas, especialmente las de adobe; sin embargo, hay que reconocer que el grave deterioro de los materiales de construcción y las deficiencias estructurales de las viviendas jugaron un papel importante con la aparición de los daños. Se observó además que las viviendas construidas con mampostería adecuadamente confinada tuvieron un comportamiento dinámico satisfactorio.

En el caso de Tehuacán, las construcciones del centro de la ciudad y algunas colonias cercanas a él fueron las más afectadas, en especial edificaciones históricas, casas y comercios de adobe que han sido perjudicados por el intemperismo y la falta de mantenimiento. Al analizar las funciones de transparencia empíricas, nos dimos cuenta de que no se presentaron frecuencias dominantes mayores de 3 Hz (periodos menores de 0.33 segundos), por lo que deducimos que el efecto de sitio no afectó a casas y comercios de adobe de uno o dos pisos. Sin embargo, sí observamos frecuencias dominantes entre 1 y 2 Hz (entre 0.5 y 1.0 s) por lo que deducimos que las estructuras históricas y los edificios con más de tres niveles (con periodos de alrededor de 0.5 s) sí presentaron daños debido al efecto de sitio.

Para tener una visión más completa del problema, comparamos los resultados de los estudios realizados por el IIUNAM y los de un estudio realizado por Abeki et al (2001). Así comprobamos que en la zona sísmica A, definida por Osorio-Carrera et al (1997) como zona de terreno firme con periodos dominantes del suelo (TS) menores de 0.3 s, existen periodos dominantes de vibración del suelo con valores mayores de 0.3 s.

Con la información recabada, podemos concluir que en Tehuacán los daños observados en casas y comercios de adobe se produjeron principalmente por el deterioro que ya éstos presentaban; sin embargo, las estructuras históricas y los edificios de tres niveles se vieron afectados por frecuencias dominantes del suelo entre 0.5 y 1.0 s. En comparación con la ciudad de Acatlán, el efecto de sitio en Tehuacán fue menos significativo.

Participaron en este trabajo Ángel Hurtado Artunduaga y Daniel Vega Rocha, quien realiza su tesis de licenciatura sobre este tema, bajo la dirección del M en C Javier Lermo Samaniego, de la Coordinación de Ingeniería Sismológica.